بنود من بحر الطويل ناطقة بلسان الحال

من وصايا معلم اللغة العربية ونحن في مرحلة الابتدائية التي لم تغب عن بالي وطبقتها بالقدر الممكن، أن كان يرشدنا إلى قراءة أي يافطة أو عبارة مرفوعة هنا وهنا وحتى وإن لم ندرك معناها، ومعظم هذه اللافتات في محلات ودكاكين بلداننا العربية والإسلامية مختصة بآيات القرآن الكريم أو أحاديث السنة الشريفة أو نصوص مأثورة، ومع ارتفاع عدد الأنظمة الشمولية منذ خمسينيات القرن العشرين صارت اللافتات السياسية التي تمجد هذه الرئيس أو ذاك هي السائدة، تراها مرفوعة في كل زاوية زقاق أو مقدمة شارع ومؤخرته، وفي الدوائر الرسمية والمنشئات التعليمية والرياضية والاجتماعية وما شابه، حيث صار الواحد منا يصبح على عبارة سياسية ويمسي عليها مؤطرة بصورة السيد القائد.

كان بجنب بيتنا في مدينة مسقط الرأس كربلاء المقدسة ورشة صغيرة (دكان) لصياغة الفضة خارجة من منزل الحاج جعفر البغدادي، وقد علق مستأجره في أعلى الجدار النص المأثور (من راقب الناس مات هما)، على أنه لم ينس وهو يدعو إلى تجنب مراقبة الناس لرزقه، أن يضع مرآتين على طرفي جانبي المحل يتصفح وجوه السابلة في ذهابهم وإيابهم (!)، وهو في واقعه يمثل نموذج الشخصية المتناقضة (الشيزوفرينية) التي تحمل الشيء وضده.

كان المأثور وقد بدأت للتو أفتح الخط وأتهجى الكلمات، محل اهتمامي وفضولي، فكلما خرجت من الدار واجهتني العبارة أتوقف عند كلمتي (من) و(هما)، فمرة أقرأ مَنْ (بفتح الميم) ومرة أقرأها (بكسر الميم) وكنت أحاول أن أتدارك معنى العبارة وأفهمها، أما (هما) فكنت حائراً بها أهي ضمير أم شيءٌ آخر، ومنشأ الحيرة أن العبارة لم تكن مُعلمة الحروف بالحركات كما كنا ندرسها في مرحلة الابتدائية، ولهذا لم أدرك معنى العبارة كلياً إلا بعد فترة وقد سمعتها من أحد الخطباء وأنا جالس تحت منبره، فعرفت أنَّ (من) اسم موصول بفتح الميم وليس حرف جر بكسر الميم، وأنَّ (هما) ليس ضميراً منفصلاً غائباً للمثنى وإنما هو "همٌّ" منصوب على الحالية بتشديد الميم (همًّا)، فالعبارة هي: (مَنْ راقبَ الناسَ ماتَ هَمًّا)، وهي صدر بيت وعجزها: (وفاز باللذة الجسور) للشاعر سلم بن عمرو بن حماد البغدادي المتوفى سنة 186هــ

بالطبع هذه الحيرة من شأنها أن ترتفع عند المرء كلما مضى به العمر ويقرأ ثم يقرأ، حتى تصبح القراءة والمطالعة عنده سليقة يفهم الجملة أو العبارة حتى بدون حركات، لكنها تبقى على المتعلم وهو في أول الطريق عصية على الفهم الدقيق، ومع كل هذا فإن اللحن بالكلام وبخاصة عند القراءة مازالت صفة عامة حتى عند المتعلمين، ولهذا قد ينصب المرء المفردة أو يرفعها فتعطي الجملة معنى مغايراً، ولهذا يحرص الكاتب أو الباحث عند نقل نص مقدس أو مأثور أن تكون، ليس أقل، الحروف الأخيرة من الكلمات مُعلمة الحركات، ناهيك عن الآيات القرآنية.

وفي مجال الأدب النظمي يتأكد كتابة الشعر معلماً نحوياً، لأن الكلمات في صدر البيت أو عجزه منضدة بأسلوب أدبي ربما لم تطرق سمع القارئ أو تبرق نظره، فإن تُركت كما هي ربما ضاع مراد الشاعر، وفي الشعر العربي الدارج فإن الحركة عند كتابة البيت أو نطقه في نظري على غاية من الأهمية، لأن الكلمة إن خُطَّت عارية عن الحركات تصبح طعمة لمختلف القراءات والشبهات، ومثلها في تقديري مثل كتابة الجملة غير منقطة الحروف يفهمها الحاذق وهم قلة ويتعثر بها الكثيرون، فكل يقرأ الجملة حسب فهمه وتقديره في مواضع النقاط إلا إذا كانت الجملة معروفة سماعاً فيسهل تنقيطها وقراءتها بشكل سليم.

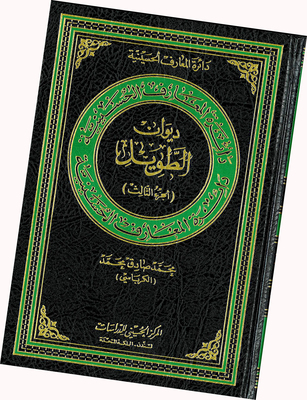

وما حدا بي إلى هذه الإطلالة هو الجزء الثالث من "ديوان الطويل" من الشعر العربي الدارج الصادر حديثاً (2025م) في لندن عن المركز الحسيني للدراسات، للمحقق آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي، في 357 صفحة من القطع الوزيري.

تفعيلات الطويل

لا يخفى أن "الطويل" من البحور التام التفعيلات في النظم التي مجموع حروف الصدر في البيت الواحد 24 حرفاً ومثلها في العجز، فهي 48 حرفاً، أي أكثر بحر شعري من حيث عدد الحروف ولهذا سُمي بالطويل أو الطويل الأول، وتفعيلاته الخليلية متوزعة على النحو التالي:

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

وإذا جاء ضربه أي التفعيلة الأخيرة من عجز البيت على النحو التالي (مفاعلن) سُمي ببحر الطويل الثاني، وسمي ببحر الطويل الثالث إذا جاءت تفعيلة الضرب على النحو التالي (فعولُ)، على أن الشعراء يكثرون من النظم على الطويل الثاني.

وإذا كان في النظم القريض بحور، ففي الشعر الدارج مثلها ومسميات أكثر، ومنها بحر الطويل الذي يكون منه البيت الواحد أو البيتان والثلاثة والأربعة وأكثر ويُعبر عنها بـ "البند"، فمعظم القصائد الدارجة من بحر الطويل هي مجموعة بنود تشكل هيكلية القصيدة المتكاملة التي تسلط الضوء على حدث أو مجموعة حوادث، والشاخص في قصيدة بحر الطويل والأعم الاكثر أنها مركبة من بيتين بقافية واحدة ثم يأتي البند المركب من ثلاثة أبيات بصدر وعجز بقافية موحدة مختلفة ثم تليه ثلاثة أشطر بقافية موحدة وتسمى "مقاصد" وينتهي البند ببيت رابع من صدر وعجز يعطي للقصيدة قافيتها أي متوحد مع قافية البيتين الأوليين، والبيت الأخير يسمى (القفل) لأن به يقفل البند، وكل ابيات القفل في بنود القصيدة موحدة القافية.

وحيث دخل هذا النمط من النظم لبيان واقعة كربلاء عام 61هـ، فكل بند أو مجموعة بنود تتناول جانباً من المعركة غير المتكافئة التي فرضها الجيش الأموي على الإمام الحسين عليه السلام وركبه من أهل بيته وأصحابه ونسائه وأطفاله الذين قدموا من المدينة المنورة عبر مكة المكرمة وحطوا في كربلاء وهم في طريقهم إلى الكوفة، فكانت مأساة عاشوراء واستشهاد سيد شباب أهل الجنة وسبط الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ونحو ثلاثمائة من أهل بيته وأنصاره أحاط بهم ثلاثون ألف مجند أموي.

والدارج من بحر الطويل حاله حال القريض الفصيح تتوزع قوافيه على الحروف الهجائية، وحيث ضم الجزء الأول قافية الألف حتى نهاية الراء المكسورة، فقد ضم الجزء الثاني قافية الراء الساكنة حتى نهاية الكاف الساكنة، وفي الجزء الثالث يبدأ المؤلف بقافية اللام المفتوحة حتى الميم الساكنة.

أرقام وبنود

يُلاحظ في الجزء الثالث من "ديوان الطويل" التالي:

* اشتمل على (42) مقطوعة وقصيدة بالأرقام (90- 131)، فيما اشتمل الأول على 48 قصيدة، والثاني على 41 بالأرقام (49- 89).

* ضم شعراء وشاعرات من بلدان مختلفة من راحلين ومعاصرين وهم: ثريا بنت ملة عطية الجمري (البحرين)، عبد الحسين بن علي الشرع (العراق)، هادي بن عبد القصاب (العراق)، جابر بن جليل الكاظمي (العراق)، مهدي بن حسن الخضري الجناحي (العراق)، عبد علي بن حسن الناصري (الأحساء- السعودية)، مهدي بن ملا حسن الخسرجي الأهوازي (أهواز- إيران)، هاشمية بنت حسين البحراني (البحرين)، عبد الصاحب بن ناصر الموسوي الريحاني (عبادان- إيران)، عبد الأمير بن علي الفتلاوي (العراق)، مرتضى بن محسن السندي (العراق)، عبود بن غفلة الشمرتي (العراق)، السيد هاشم الرادود (العراق)، كاظم بن حسون المنظور (العراق)، حسين بن حسن فتيل البحراني (البحرين)، مرزه بن عباس الحلي (العراق)، عبد الأمير الرستمي الكاظمي (العراق)، وسعيد بن كاظم الصافي (العراق).

* ضمَّت قافية اللام 13 مقطوعة وقصيدة في (119) بنداً، بالعناوين التالية: "قولوا إلْمَن الزينات"، "لا تطلع يفجر الشوم"، "زينب والمظلوم"، "شبيه جده المصطفى"، "مآسي ليلة العاشر"، "گلبي الدامي"، "بطولة القاسم بن الحسن"، "محنة أولاد مسلم"، "كم رضيع لك بالطف قضى"، "شهر عاشور"، "ضاعت خواتك"، "حيَّرني الدهر يحسين"، و"الليلة الرهيبة".

* ضمَّت قافية الميم 29 مقطوعة وقصيدة في (264) بنداً، بالعناوين التالية: "يا فارس بدر وحنين"، "حيَّرني الدهر"، "ما ظل بالثرى عاري"، "حي أنصار أبو السجاد"، "حواري الحسين"، "رجوع العقيلة إلى المدينة"، "الحسين ينادي صحبه"، "نافع بن هلال"، "المعذب"، "سيف الموت"، "طاح احسين بالميدان"، "أبو فاضل"، "شهادة مسلم"، "سبط المصطفى بالطفوف"، "شبل الحسين"، "مدري نبچي للمسموم لو للمظلوم"، "مِن طاح البطل عباس"، "ماذا أرى"، "حوار الأسرى"، "يا بدر الدجى"، "راواها إنجوم الظهر"، "وا جدّاه وا محمَّداه"، "يستأنسون بالمَنيَّة دوني"، "سفير الحسين"، "يَبِنْ أمِّي"، "ردِّيَت إلَك يمحمد"، "إشهد يا رسول الله"، "جيناكم يساره"، و"آل أبي طالب".

* كان من نصيب الشاعر عبد الحسين الشرع (11) مقطوعة وقصيدة، يليه الشاعر عبد الأمير الفتلاوي (5)، تليه الشاعرة ثريا البحراني (4)، وبعدها الشاعرة هاشمية البحراني (3)، ومثلها الشاعر جابر الكاظمي، و(2) من نصيب الشعراء: مهدي الجناحي، مهدي الأهوازي، عبد الصاحب الموسوي الريحاني، وللبقية لكل منهم مقطوعة أو قصيدة.

شواهد الحال

يلاحظ على مقطوعات وقصائد ديوان بحر الطويل وبخاصة الدارج منه أن الشاعر تراه وكأنه واقف على تلة ينظر إلى مجريات واقعة الطف في تاسوعاء وعاشوراء محرم 61هـ فيصفها لنا وصفاً ثلاثي الأبعاد كأنه مراسل حربي يتقفى دقائق الوقائع وجزئياتها من داخل الميدان فيحيل المستمع والقارئ إلى شاهد عيان ينقله من حيث هو هو إلى كربلاء وقد تكالب أعداء الدين على قتل سبط سيد المرسلين، ينظر تارة إلى معسكر الحسين عليه السلام وما يجري من حوارات مع أنصاره وأهل بيته فيعتصره الألم ولسان حاله: "يا ليتنا كنا معكم"، وتارة يحول نظره إلى معسكر بني أمية وهم يشحذون سيوفهم ويصقلون نبالهم لقتل بقية العترة الطاهرة، ولسان حاله: "تباً لكم أيتها الجماعة وترحا".

كما ويُلاحظ على هذا النمط من الشعر الدارج أن الشاعر طالما يتحدث بلسان حال الشخصيات التي حضرت واقعة كربلاء واستشهدت فيها أو وقعت في الأسر، ولا سيما نساء أهل البيت اللواتي شهدن الواقعة فنقل الشاعر تفاصيلها على لسانهن ليضعنا في الصورة وألوانها.

والشاعر في الدارج كما هو في الفصيح يلجأ الى الشاهد والتضمين متأثراً بقصائد الماضين أو الأمثال والنصوص المقدسة، ومثال ذلك قصيدة الشاعر عبد الحسين الشرع وهي بعنوان: "كم رضيع لك بالطف قضى" وهي في عشرة بنود، يخاطب فيها الإمام المهدي المنتظر عليه السلام داعياً إياه كسر قيود الصبر والانطلاق ثأراً لدماء عبد الله الرضيع الذي نحره حرملة الكاهلي وهو في حضن أبيه الحسين عليه السلام، والشرع المتوفى سنة 1385هــ (1965م) هنا أراه وقد تأثر كثيراً بالشاعر العراقي السيد حيدر الحلي المتوفى سنة 1304هـــ (1886م) والمدفون في مسجد الرأس في الحرم العلوي بالنجف الأشرف، وقصيدته العينية التي يناجي فيها إمام زمانه المهدي المنتظر فيقول في المطلع:

مات التَّصَبُّرُ في انتظارك

أيها المحيي الشريعه

فانهض فما أبقى التحمل

غير أحشاء جزوعه

ثم يقترب الحلي من أرض كربلاء وهو ينظر إلى خيام الحسين عليه السلام وقد أحاطت بها زمر الضلال وسيد شباب أهل الجنة محزوز الهامة من القفا، فيخاطب إمام زمانه:

ماذا يُهيجُك إنْ صبرتَ

لوقعة الطف الفضيعه

أترى تجيءُ فجيعةٌ

بأمضَّ من تلك الفجيعه

حيث الحسينُ على الثرى

خيلُ العدى طحنت ضلوعه

قتلتــه آلُ أمـيـة

ظامٍ إلى جنب الشريعة

ورضيعُهُ بدم الوريـد

مخضبٌ فاطلب رضيعه

وكما هو شأنه في دواوين الشعر الدارج، أفرد الأديب الكرباسي فهرساً للكلمات الدارجة وبيان معانيها.

وكما هو ديدنه في كل جزء من أجزاء الموسوعة الحسينية، فقد ألحق في نهاية الكتاب مقدمة باللغة السواحيلية من جزيرة زنجبار في تنزانيا للشيخ محمد عبدي مبوانا، تناول هذا الجزء بالتعريف والتقريظ.، وتوقف عند الفهارس الكثيرة التي وفرها الكرباسي في الكتاب، وبخاصة فهرسة معاني الكلمات الدارجة، ووجد: (إن ديوان الطويل لا يضعنا على واقعة كربلاء فحسب بل يعتبر مساهمة تعليمية كبيرة، وبخاصة من حيث اللغة، ويقدم معرفة بثقافة الشعب العراقي وعموم الناطقين باللغة العربية الدارجة الذين وظفوا المفردات الدارجة وهي مليئة بمشاعر الحزن العميقة للتعريف بواقعة الطف الأليمة واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، كما يكشف الديوان عمق الولاء لأهل البيت عليهم السلام)، وإذا جمعت هذه المفردات الواردة في باب الشعر الدارج بأنواعه في دائرة المعارف الحسينية لصار لدينا معجم كبير.

في الواقع إنَّ من يمد إلى سيد الشهداء يداً ويشحذ لخير الناس سنان حروفه أو شفره سيوفه، نال ما نال الأصحاب والأنصار من وفير الخير في العاجل والآجل.