الأنثى المتكلمة بين المرآة والقصيدة

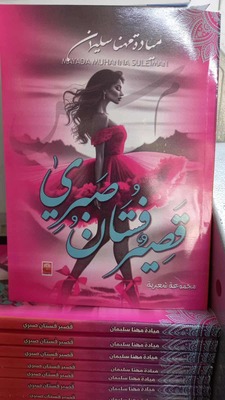

قراءة جمالية في ديوان قصيرٌ فستانُ صبري للشاعرة ميادة مهنا سليمان

مقدمة:

يظلّ الشعر في جوهره محاولة لالتقاط لحظة الوجود في أكثر صورها كثافة وشفافية. وعندما يتحوّل الحب إلى تجربة فاجعة بفقد الحبيب، يصبح النص الشعري ساحة مواجهة بين الذاكرة والنسيان، بين الغياب والرغبة في إعادة الحضور. ديوان "قصير فستان صبري" للشاعرة ميّادة مهنا سليمان يقدّم تجربة فريدة في التعبير عن الحب اللاهب للحبيب الغائب، إذ تتجنّب الشاعرة استخدام مفردة "الموت" كليًا، وتستعيض عنها بلغة تستحضر المحبوب في فضاء شعري مشحون بالصور المبتكرة والمجازات المركّبة.

إحدى قصائد هذا الديوان" مبللة بالاشتياق" كانت سبب تعارفنا، حيث فازت بجائزة موقع ديوان العرب مثلما فزت أنا بنفس الجائزة، وحينما التقينا في دمشق لتقديم أوراقنا للسفارة من أجل سفرنا إلى مصر لتسلم الجائزة، قلت لها: قصيدتك رائعة تمنيت لو أني أنا كاتبتها، ولكنّها كانت حزينة، إذ أن وفاة زوجها كانت في اليوم الذي تلقت فيه نبأ الفوز. واختلط لديها الفرح بالحزن، لكنّها بالإيمان تقبلت محنتها وتابعت الحياة بعزم وثبات وبعد أشهر قليلة صدر ديوانها " قصير فستان صبري" موضوع هذه الدراسة؛ التي تهدف إلى الكشف عن البنية الجمالية والفلسفية لهذه التجربة الشعرية.

المعجم الشعري:

العنوان والدلالة:

تكشف العتبة النصية للديوان قصيٌر فستانُ صبري عن صوت أنثوي شعري خاص، يكتب الجسد والروح معًا، تتخذ فيه المرأة العاشقة صوتًا مركزيًا، يتحدث بوعي طفولي/أنثوي متأرجح بين الحنين والتمرّد، بين أنوثة الشعر وطفولة القلب. كما يكشف عن تجربة شعورية شعرية لدى الشاعرة، يتكثف فيها البوح الأنثوي ويغدو النص أكثر التصاقًا بالحياة اليومية، فيتحول الفستان القصير إلى استعارة كبرى لامتلاء الجسد بالأنوثة، وفي الوقت نفسه لنفاذ الصبر وضيق الانتظار، وكرمز للأنوثة، ولما هو هشٍ وجريء، ولما يُرتدى لحظةً ثم يُنسى في عاصفة من الشعور، تمامًا كما يُنسى الصبر حين يحلُّ العشق محلّه، ويختزل الصراع بين الصبر كقيمة وجدانية والفستان القصير كرمز أنثوي جريء، ليعلن منذ البداية انزياحاً عن السكون نحو حركة الكشف والتمرّد، مما يحفّز القارئ على المضي قدماً في القراءة لاكتشاف كنوز لغوية تتحرك في فضاءات متعددة.

الإهداء:

من الإهداء تعطينا الشاعرة مفتاح الولوج إلى قصائدها إذ بدونه ستصيبنا الحيرة أمام حب عاصف لحبيب غائب حاضر صامت بل قاسٍ في الغياب والصمت، ولا تنفك الشاعرة عن البوح له بكل مكنونات قلبها دون أن يصيبها الملل والرغبة بالهجر والانسحاب، بل على العكس تتمسك بحبال الصبر، فترتديه كفستان لا تخلعه أبداً، فستانُ صبرٍ قصيرٍ تمتلك ثلاثة منه، كما سنرى ترتديها على مدى ثلاثة فصول من الديوان، نقرأ:

"إلى وجهك الجميل الذي أراه في مرايا السماء/ إلى عينيك السّاحرتين اللتين صارتا بلون الغيم / إلى روحك النقيّة التي أحبها الله فاصطفاها/ ليبقى لي نك ذكريات ووفاء وحب لن يجفَّ نبعه/ إلى روح زوجي الوفي: رامز سلمان سليمان".

ورغم أن قصر الفستان يشي بالغواية والتولّه، إلا أن نوعه كفستان صبرٍ، يأخذ انزياحاً آخر ليشي ليس بالقلق بل بالأرق، وضيق الدنيا الواسعة عليها بغيابه. فيكتمل العنوان مع النصوص ليكشف عن المفارقة: قصر الفستان يحيل إلى أنوثة مكشوفة، بينما "صبري" يحيل إلى ثقل التجربة. وهذا التناقض بين الانكشاف والتستر يعكس جدلية الشعر كله في نصوص الديوان.

اللغة والإنشاء

يتميز الديوان بعذوبة المفردة اليومية العادية حيث تستخدم الشاعرة كلمات مثل: السكّر، قهوة، عيد، الشوكولا، الحلوى، الشهد... لتجعلها محمّلةً بدلالات روحية وعاطفية لتصنع عالمًا منزليًا/عاطفيًا/شخصيًا، تتكئ عليه النصوص في تجذير مشاعر الحب والإفصاح عن حياة تمور بالعواطف.

أما مفردات الطبيعة مثل: زهور، بساتين، أشجار، سنونوات، عصفور، قرنفل، لوز، عنّاب، ورد جوري، أشواك، البحر، الليل، النجوم، القمر، ... فهي حقلٌ دلالي رئيسي، يرتبط بحالة التجدد والحياة مقابل فكرة الموت الكامن في الخلفية التي ألمحت إليها في الإهداء.

ويكتظ الديوان بالمفردات الأنثوية المرتبطة بما يخص المرأة مثل: فستان، أنوثة، الروج، شانيل، أنثى، طفلة، حذاء الأميرات، ثوب زفاف، أثواب الغرام، .... وكذلك بالمفردات المضفورة بياء المتكلم لتعبّر بها عن الملكيّة مثل: مفاتني، ضفائري، أنفاسي، يدي، مَهري، مرآتي، وجدي، رهافتي، ... ما يبرز طغيان حضور الأنثى/ الشاعرة والرمز ككيان يقاوم الألم بالبوح والجمال.

وكذلك يحفل بمفردات المخاطبة وضمائرها مثل: أنتَ، لكَ، عيناك، يداك، كفّاك، وجهك... وفي مخاطبة الآخر تستخدم ياء المنادى، مثل: يا حكايات الحنين، يا عبق الورد، يا قاتلي بالعشق، يا أجملَ رجلٍ، يا جنة خلدي، يا عشقي، يا قمراً، ....، وأفعال الأمر مثل: تعال نرقص، اطلب يدي، لا تكن هادئاً، مدَّ لي يدك، كنْ شقيّاً، خذ منّي، اخلد للنوم، دللّني، غازلني، تعالَ، اركض ورائي، ... التي تستدعي حضور الآخر/الحبيب كظل أكثر منه حضورًا ملموسًا، مما يضفي بعدًا تراجيديًا يفتح أفقًا تواصليًا يضاعف من حدة العاطفة وحرارة المشهد.

ويحفل الديوان أيضاً بمفردات ضمير الغائب وأفعالٍ تدل على الغياب مثل: لم يكن، لكنه كان، إنه، هو، قميصه، عناقه، عطره، حيث تتحوّل القصيدة إلى حضور بديل عن الغائب وإلى مساحة لمقاومة الانكسار.

اللغة والصور والاستعارات:

يتوزّع الديوان إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

الفستان الأول: مرحلة الانكشاف الأول، حيث يظهر خطاب العتاب والاشتياق، ويتخذ الفستان وظيفة استدعاء الحبيب واستفزازه.

الفستان الثاني: مرحلة التوهّج العاطفي والاحتفال بالأنوثة، حيث ترد إشارات إلى الرقص والعطر والألوان، ويغدو النص طقساً احتفالياً للحب.

الفستان الثالث: مرحلة النضج واستعادة الذات، حيث يتحوّل الفستان إلى علامة على التجربة الداخلية، على الخيبة والجرح، لكنه في الوقت نفسه لباس جديد لوعي جديد.

هذه البنية تشكّل ما يشبه رحلة بطولية أنثوية: كشف – احتراق – تعالي، وهي رحلة تحرّر ذاتي تنتهي بمصالحة بين الرغبة والذاكرة. حيث الشاعرة تؤسس نصوصًا تمتح من الحميمية اليومية، رمزيةَ التصوّر، وضغط الزمن العاطفي لتغدو صوتًا متميزاً، من منظور الأنثى المفعمة بالكلام التي ترفض دور الضحية، وتصرّ على تحويل الغياب إلى قصيدة مليئة بالعطر، المطر، والسكاكر، نقرأ:

إن رمت وداداً/ دللني/ غازلني/ خبئ لي في/ جيب فؤادك/ بعض سكاكر/ أو شوكولا/ أو علبة حلوى/ فأنا في عينيك/ قد أبدو أنثى ناضجة/ لكن... في عين المرآة/ أنا جدًا/ أنا جدًا طفلة. (ص 31)

كبرتُ يا سيدي/ فتعال نرقص (الرومبا)/ وليعانق عطرك أنفاسي/ خطوةٌ خطوتان/ أأنا هنا معك/ أم في عالم الأحلام؟ / .... كبرتُ يا سيدي/ فاطلب يدي في الحب/ مهري فقط:/ نظرةٌ من عينيك/.... وأغدو.. أغدو مترفةً/ لو عانقت كفّاك/ مرةً كفّي، متى ألتقيك؟ /(ص25)

فنجد أن الشاعرة تستعيد صورةَ "الطفلة" داخل المرأة وتقدم نصوصًا ناضجة على المستوى الشعوري، وشديدة الرهافة في تشكيل صورتها الأنثوية الذاتية، وتظهرُ المرأة هنا عاشقة وطفلة وساحرة في آنٍ معًا وشاعرة تكتب بجسدها وروحها، حيث يختلط الحب بالخذلان، والعاطفة بالصبر، والبوح بالحلم. تقول:

في امتحان الحب/ أجلسُ على مقعد الحنين/ أحاولُ أن أغشّ/على غير عادتي/ فأسترق النظر إلى وجهك/ تشتتني عيناك/ وقبل أن أجيبَ/ عن أسئلة قلبي/ كلُّ فراغات الاشتياق/ تملؤها / شفتاك.

فالشاعرة تعيد الاعتبار للجسد كفضاء للبوح والمقاومة في آن، وتمنح اللغة طابعًا مراوغًا: مباشرًا في لحظة، رمزيًا في لحظة أخرى.

"أنا .... ميّتة على قيد الحياة" (ص 44)

هذه الصرخة الوجودية تُكثّف مأساة المرأة في علاقتها بالآخر الغائب: حضور جسدي/نفسي ناقص لا يكتمل إلا بالحب.

رمز الفستان في هذا الديوان يتجاوز حضوره المادي ليصبح معادلاً موضوعياً لمسيرة الذات الأنثوية من الصمت إلى الكلام، من الانتظار إلى المبادرة، ومن الكبت إلى البوح.

ها قد لبست فستاناً قصيراً/ أتغريك مفاتني؟ / يهمنّي/ أن تُشعلَ العشقَ فيك/ أنوثةُ قصائدي/ فيحبو قلبك/ ملهوفاً إليَّ/ (ص24)

وهنا تُستعاد مفردة العنوان (الفستان) لتمثيل الجسد الأنثوي من جهة، ولتأكيد انكشاف الداخل أمام الآخر من جهة أخرى. ونقرأ في قصيدة تحمل عنوان الديوان:

قصيرٌ جداً/فستان صبري/إذا تخاصمنا/يعرّي سوأة الحنين/ويوصلُ لسعات الأسى/إلى جمر ولهي/فينطفئُ زهوي/ (ص87)

قصيرٌ جداً/ فستان صبري/ إذا افترقنا/ ولست أعلم كم مترَ عناقٍ/ يُطيل قماشَ وقتٍ/ يقصه وجعُ الاشتياق (ص88)

في هذه الصور نقرأ امرأة شاعرة تقدم تجربة شعرية قائمة على الحميمية الجمالية، والقدرة على استنطاق اللغة كي تحتضن الغياب، وتخيط فساتين الذاكرة بنعومة الضوء.

والحب عند الشاعرة ليس عاطفة حالمة فقط، بل مساحة للتمرّد والانفجار، وهذه الجرأة تنبع من مفهومها للشعر حيث تعريف الشعر لديها يرادف مفهوم الحب. تقول:

ما الشعر تلميذٌ عاقل/ ولا الحبّ طفلٌ هادئ/ كلاهما بحر هائج /غاضب تارة/ وتارة حنون/ كن شقياً عابثاً/ تعال نلعب فوق روابي اللغة/يطيب لي/القفز على الباء/يطيب لي الاختباء/ خلف حرف النون (ص 27).

خذ قبس الشيطنة الشعرية/ خذ حفنة فرح/واغرسها في قلبك/شجرة لوز أو عنّاب/ ... تعال كيفما شئت/ تعال غازياً فارسياً/تعال فاتحاً إغريقياً/ تعال اقتَحِمني عشقًا.... (ص29).

هذا النداء بما فيه من جرأة يحمّل العاشق مسؤولية إعادة إشعال الحياة، بينما تتجلى الأنثى في صورة التمرد لا الاستسلام.

تعتمد الشاعرة على التكثيف والإيجاز اللغوي، فتنتج صورًا مركّبة ذات دلالات تفتح فضاءات واسعة للمعنى وتحرر اللغة من القوالب الجاهزة.

انتظرتك تحت فيء قصيدة/ هززتُ جذع الاشتياق/ تساقطت أوراق صبري/ لماذا تأخرت؟ / (ص26)

الصورة هنا تعتمد على استعارة قرآنية (هزي جذع النخلة) لكنها تُحوَّر لتغدو صورة عن صبر يُختزل في صورة شجرة تتعرى من أوراقها، ما يفضح هشاشة الزمن العاطفي. فالاشتياق يُمثَّل بشجرة، وأوراق الصبر تتساقط مع طول الانتظار. هذه الصورة تحيل إلى التجربة الأنثوية في علاقتها بالزمن: الصبر ينفد كما تنفد أوراق الشجر في الخريف. مما يؤكد مكنة الشاعرة في إظهار عمق الانزياح البلاغي.

يظنونني أكتب شعراً لك/ لا/ أنا فقط/ أطرّز خفقات قلبي/ على مناديل الحنين (ص 80)

فالكتابة على المناديل عادة أنثوية متوارثة لكن جملة "خفقات قلبي" ومفردة "الحنين" أضفت عليها بعداً جمالياً وخلقت صورة مركبة للتعبير عن حالة عشقية تأخذ القارئ إلى عوالم أخرى في فضاءات الحب يدركها العاشقون ويشتاق إليها من لا يعشق.

كما أن استعمال الأفعال المضارعة حفظ للحركة الشعورية/الشعرية توترها المستمر بين الحاضر والمستقبل. نقرأ:

سنلتقي / وسأوقف قلبك/ على نبضة واحدة/ حتى يقول:/ " توبة" / سأعلّمه كيف يشاكسني/ كيف يثيرُ فوضى الغيرة/ كيف يكسر بلور رهافتي/(ص38)

سنلتقي/ وسألقنه درساً في الحب/ فقد أفسد كل شيء في غرف روحي/ حطّم كل مرايا قصائدي/ قَصَّ ضفائر أملي وأحرق أثواب الغرام" (ص39)

من هذه التراكيب نرى كيف تنجح الشاعرة في تحويل النص إلى مساحة "حضور" للحبيب، باستخدام أسلوب التهديد والوعيد، وكذلك التعبير عن الفقد والشوق ووصف حال الدمار بنزق امرأة ثائرة، بخطاب شعري يتجاوز الرثاء والشكوى إلى لغة استحضار، باستخدام المفردات المرتبطة بالحواس، مقابل غياب مفردة الموت أو الغياب لتفجر طاقة اللغة للوصول إلى غير المألوف.

في قصيدة مبللة بالاشتياق نرى النص ينبض بالاشتياق الكثيف فهي ليست مجرد قصيدة حب، بل نص شعري يحمل بلاغة عالية، سرد انفعالي، ومغانم وجودية تتحكّم بالزمن واللغة. تقول:

كان الفصلُ شغفاً/ وكانت الساعة/ متجمدةَ عقارب العناق/ نوافذ القلب/ خلعتها أعاصير اللوعة...(ص134)

وفيها أسلوب النفي (لم): "لم أكن أحمل مظلّة"، "لم أكن ألبس معطفًا"، "لم أكن أتنعل سوى حذاء الخيبة المثقوب..." يشي بعجز اللغة عن استيعاب قوة العاطفة والموقف الشعوري، ويخلق انزياحًا أسلوبيًا يربط القارئ بالزمن الماضي الحياتي للمشهد الشعري. كُنتُ أرتجف عشقًا... وأقف مبلّلة بالاشتياق" تجسّد الصورة هنا جسد الأنثى العاشق كحالة قائمة بذاتها. ظمأ الروح القاحلة"، "منذ عهد المجاعة إلى الحب" سنوات مرّت/ وأنا أعقد ربطة عنق الوقت/أكوي الأمل المجعّد/وأزرزر قمصان غيابك/ (ص138) – صوراً تبدعها بحيث تترك مساحة للجرح كي يراه الآخر في مواجهة واعية للألم بدل إنكاره، وتختم بقولها: وما زالت الروح تتذكر/أنها التقتك/ عندما كنت تعبر/ إلى الضفة الأخرى للشعر/. هنا يتوهج النص وتصير القصيدة بأكملها ملكوت لقاء الحبيب الغائب.

وبين طيّات القصائد نجد أن الطبيعة حاضرة كجسر بين الحاضر والماضي، بين الذات والمحبوب. في نص بعنوان" مطر أخضر" تقول:

تعال نحلم بصباحٍ من قرنفلٍ أحمر/..... بعناق على شاطئ البحر بين الموجات/ .... تعال نتسابق بعدِّ النجوم/..... أنا وردة الربيع/ وأنت عطري ولوني/ ورفرفة الفراشات/ (ص 45)

لو كنت عمياء/ وهمست لي/ لأبصرتُ/ حقلاً من الخزامى/ وأسراباً/ من فراشات الفرح (ص74)

هذه الصور تكشف عن وعي شعري بصري وعاطفي عالٍ، حيث يتحوّل الحب إلى جسد ملموس، والذاكرة إلى بستانٍ فيه ما ينبض بالجمال والفرح. فالطبيعة في ديوان قصير فستان صبري تصبح آية كونية تكشف عن الحضور الإلهي والحب الكوني، كما تلعب دورًا جوهريًا في صياغة التجربة العاطفية للشاعرة، إذ تتحول من مجرد فضاء خارجي إلى مرآة تنعكس فيها انفعالات الذات الشاعرة.

كيف أقنع العصافير/ أن قلبي ليس من فصيلتها؟ / فمذ أحببتك/ وهو يحلّق معها/ كيف أقنع العصافير/ أن قلبي ليس شجرة/ فمذ أحببتك / صار وطناً/ كيف أقنع العصافير/ أن حروفي ليست قمحاً/ فمذ أحببتك صار قلبي بيدراً/ (ص 76)

كلما كتبت اسمه/ نبتت عرائش الياسمين/ على الورق/ (ص71)

أما زلت نائماً؟ / قلبي زهرة عبّاد الشمس/ تنتظر إشراقتك. (ص69)

فالزهور ليست مجرد عناصر تزيينية، بل هي تجسيد لحالة التفتح الداخلي، وهذه الصور تؤدي وظيفة مزدوجة: فهي من جهة تعكس حالة الشوق الملتهب، ومن جهة أخرى تمنح النصوص بعدًا من التجدد والديمومة. إن اختيار الطبيعة بهذا الإلحاح اللغوي والجمالي يكشف عن رؤية فلسفية ترى في الموت مجرد فصل من فصول دورة الحياة، لا نهايتها. ومن هنا تصبح البساتين والأزهار رموزًا لبعث الحبيب في النصوص، بحيث يُستحضر حضوره في كل ما يتفتح وينبض بالحياة، مما يخلق مفارقة شعرية: فالحب المقرون بالفقد يصبح فعل مقاومة للموت، واحتفاءً بالحضور الذي يتجاوز الفناء.

الموسيقى الداخلية:

يعتمد الديوان على قصيدة النثر بخصائصها الإيقاعية الداخلية (التوازي، الجمل المقتطعة، التكرار).

غياب الوزن التقليدي يُعوّض بموسيقى خفية تنبع من تداخل المفردات الحسية لتفصح عن العلاقة بين الإيقاع وحالة الشوق الملتهب. وتكرار المفردات يعمّق الإيقاع الدلالي: "انتظرتك.. انتظرتك" فيها يترسخ الانتظار كقدر وجودي، " أنا جدًا ... جدًا طفلة"، " جمرةً ... جمرة" ، " هدنةً... هدنة"، دمعةً... دمعة" ، قبلة... قبلة " ... فالإيقاع هنا ليس زينة لغوية تُحدث رجع صدى صوتي، بل يوازي توتر التجربة بين الشوق والخذلان، ويطلق من اللغة طاقاتها الشعورية الشعرية.

فنحن اليوم أمام شاعرة تستطيع بسلاسة وليونة أن تجعل المفردات العادية تخلق صوراً وتراكيب جمالية مبتكرة تصف حالة الشوق والعشق، مثل:

نوافذ القلب خلعتها أعاصير اللوعة" – "سماء اللهفة تمطّر القبلات بحرارة" – "حذاء الوقت المثقوب" – قوس قزح بهائِك هزم عتمة وحدتي" – والعديد العديد من الصور المشغولة بعناية في المزج بين الرومانسي واليومي لابتكار حالة جديدة بإطلاق لواعج الشعور من عمق الحروف.

النصوص في الديوان تجمع بين جماليات قصيدة النثر الحديثة وموروث الرموز الشعرية، ويمكننا القول أن الشعر عند ميادة مهنا سليمان ليس مجرد زخرفة جمالية، بل هو مقاومة للغياب وتشييد للوجود عبر الكلمة وأن اللغة أطاعتها في صناعة قاموس شخصي للحب والغياب، يخصها وحدها، ولا يشبه سواها بين الشاعرات تعتبر إضافة جمالية للمشهد الشعري المعاصر. والقصائد لديها ليست مجرد اعترافات شخصية، بل تجربة إنسانية عامة (الانتظار، الغياب، الحنين، الفقد، والحب) يمكن لأي قارئ أن يتقاطع معها، وتكون الشاعرة لسان حاله. ويحق لهذا الديوان أن يأخذ مكانه بين الدواوين الرائدة في الشعر العربي المعاصر.

في نهاية هذا السَفَر الشعري، حين يصير الغياب فستاناً للحضور وانحناءة ضوء على جرح القصيدة نكتشف أنّ ميادة مهنا سليمان لم تكتب ديواناً فحسب، بل نسجت فستاناً من الكلمات، قصيراً بما يكفي ليكشف القلب، وطويلاً بما يكفي ليغطي جرحه. كلّ قصيدة في قصير فستان صبري هي محاولة للقبض على لحظة حضورٍ في وجه الغياب، ورسم طريق إلى المحبوب عبر اللغة، حتى يصير النصّ مرآةً يطلّ منها الغائب كلّما استدعت الشاعرة اسمه.

ليس الغياب هنا موتاً، بل بوح أخير في مرآة القصيدة وتحوّلٌ سرّي يجعل الحضور أكثر إشراقاً. ولعلّ جوهر هذا الديوان يكمن في تلك القدرة النادرة على تحويل الحزن إلى عيد، والدمعة إلى لؤلؤة، والحنين إلى رقصة في فضاء الروح. لقد اختارت الشاعرة أن تواجه الفقد لا بالبكاء، بل بالكتابة التي تعيد ترتيب الفوضى، وتحوّل صمت الموت إلى موسيقى حياة.

وحين نغلق صفحات الديوان، يبقى صدى السؤال فينا: أهو فستان صبرها الذي قصُر أم فستاننا نحن؟ فالديوان لا ينتهي عند الشاعرة وحدها، بل يمتدّ إلى قارئه، ليجعله شريكاً في هذه التجربة الوجودية، وليذكّره أنّ الحبّ، وإن فُقد جسده، يظلّ قادراً على أن يخلق حضوره من جديد في كلّ قصيدة، وكلّ ذاكرة، وكلّ قلب مستعدّ للإصغاء.