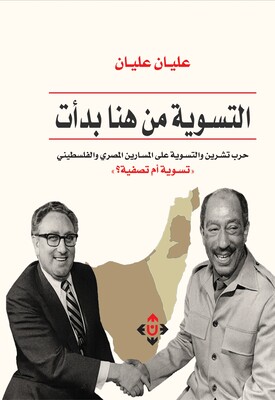

التسوية من هنا بدأت

يتأمل الباحث الفلسطيني عليان عليان، بأسلوب بحثيّ وموضوعيّ ورصين، كلاً من: حرب 1967، وحرب 1973، والنزعة التسووية لقيادة حركة فتح منذ عام 1967، وذلك عبر كتابه الجديد "التسوية من هنا بدأت.. حرب تشرين والتسوية على المسارين المصري والفلسطيني/ تسوية أم تصفية؟".

الكتاب، الذي صدر حديثًا عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2025)، تضمّن مقدمة بقلم الدكتور إبراهيم علوش، أشار فيها إلى أن صفحات الكتاب تثبت، لمن يتمعن فيها جيدًا، أنه ليس بالإمكان فصل طريقة إدارة أنور السادات لحرب تشرين عسكريًا، بصورةٍ انتُزعت فيها الهزيمة من فم النصر فعليًا، عن الفهم المعمق لطبيعة نظامه الذي ارتد عن التراث الناصري في مصر قبل الحرب. كما أنه لا يمكن فهم اتفاقية أوسلو – التي لا تُشكّل موضوعًا مباشرًا للكتاب – دون قراءة متأنية لانخراط قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في التواصل المباشر مع الصهاينة والإدارة الأمريكية عبر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وما رافق ذلك من تخفيض متدرّج لسقفها السياسي، وهو ما يوثقه الكتاب بدقة.

المدهش – بحسب الدكتور علوش – أن عليان عليان يقدّم ذلك كله بصيغة بحثية موضوعية ورصينة، مستندًا إلى الوقائع التاريخية كما رواها مؤرخو كل مرحلة ورموزها في معظم الأحيان، لا من خلال التصريح المباشر. فالكتاب بعيد كل البعد عن الإنشاء اللفظي والإسهاب، ويعتمد منهج استقراء الوقائع استنادًا إلى مصادر متنوعة: أمريكية، و"إسرائيلية"، وعربية رسمية، إلى جانب مصادر بحثية وإعلامية تعود إلى المرحلة ذاتها أو كُتبت لاحقًا عنها، في أسلوب يجعل الوقائع تتحدث عن نفسها.

وجاء الكتاب في أربعة أقسام، هي:

القسم الأول بعنوان: "حرب حزيران (يونيو) 1967 وتداعياتها وسبل الرد على نتائجها"، ويعالجه المؤلف عبر ثلاثة فصول:

الفصل الأول: "حرب حزيران (يونيو) – حول أسباب الحرب وعوامل الهزيمة".

الفصل الثاني: "عبدالناصر وإدارة الصراع سياسيًا وعسكريًا بعد حرب 1967".

الفصل الثالث: "السادات يرتد عن مبادئ ثورة تموز (يوليو) ويستجيب للشروط الأمريكية للتسوية".

القسم الثاني بعنوان: "حرب تشرين ونهج التسوية على الجانب المصري"، ويعالجه المؤلف من خلال خمسة فصول:

حرب تشرين: خطة الحرب – إنجازاتها وأبعادها.

مراحل الحرب على الجبهة المصرية وإدارتها – خيانة أم أخطاء وخطايا؟

نظرية كيسنجر في التسوية وتنازلات السادات الكبرى.

المؤتمر الدولي للسلام.

اتفاقا سيناء (1) وسيناء (2).

القسم الثالث بعنوان: "حرب تشرين – الجبهة الشمالية (جبهة الجولان)"، ويعالجه الباحث من خلال فصلين:

رواية وزارة الدفاع السورية للحرب.

الرواية "الإسرائيلية" / فك الاشتباك على الجبهة السورية.

القسم الرابع بعنوان: "حرب تشرين والمسار الفلسطيني"، ويتناوله المؤلف عبر فصلين:

"حرب تشرين ونهج التسوية على المسار الفلسطيني".

"تداعيات برنامج النقاط العشر والنزول تحت سقف هذا البرنامج".

يوضح الكتاب، في أقسامه المختلفة، مجموعة من القضايا الرئيسة المتعلقة بموضوعه، من أبرزها:

رفض عبدالناصر لجميع مشاريع التسوية الأمريكية و"الإسرائيلية"، ومن ضمنها مشروع "دين راسك"، باعتباره حلاً جزئيًا، وإصراره على حل شامل للصراع العربي–الإسرائيلي يشمل عودة جميع الأراضي العربية التي احتلت في حرب 1967، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي. وقد أكد هذا الموقف أمام اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي بقوله:

"لو ركزنا الحل على انسحاب إسرائيل من سيناء، وتركنا بقية الأراضي العربية المحتلة، فإن تلك الخيانة بعينها."

كما يوضح الكتاب، بالتفصيل، في جزء آخر منه، انتقال السادات من حالة التحالف مع الاتحاد السوفياتي إلى التبعية للولايات المتحدة، بعد شروعه في اتصالات سرية معها، وسعيه إلى تلبية جميع شروطها لضمان تدخلها لإنجاز تسوية تُعيد سيناء إلى مصر. وقد لعبت السعودية دورًا محوريًا في هذا التحوّل الخطير في السياسة المصرية، وتمثلت هذه الشروط في:

إخراج المستشارين والخبراء العسكريين السوفيات من مصر.

إخراج جميع الفنيين من البلدان الاشتراكية العاملين في القطاعات الاقتصادية.

إجراء تحول جذري في تجارة مصر الخارجية.

تصفية كل ما له علاقة بالاشتراكية (وخاصة القطاع العام)، مقابل وعود سعودية بزيادة الدعم الاقتصادي المصري كلما تقدّمت الحكومة في تنفيذ هذه الشروط.

ويبين الكتاب في الفصل الخامس من القسم الثاني، والذي حمل عنوان "اتفاقا سيناء 1 وسيناء 2"، أن هذين الاتفاقين تضمّنا تنازلات شديدة الخطورة، تمسّ السيادة المصرية والأمن القومي المصري والعربي، وشكّلت مكاسب صافية للعدو الصهيوني، وأخرجت مصر مبكرًا من معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني، حتى قبل توقيع اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978. كما ألحقا ضررًا بالغًا بالقضية الفلسطينية.

عن المؤلف: عليان محمد أحمد عليان، باحث سياسي وأكاديمي فلسطيني، متخصص في الصراع العربي–الصهيوني وفي الاقتصاد السياسي للرأسمالية. من مواليد بيت عطاب – خلدة، قضاء الرملة – فلسطين.

عضو في: رابطة الكتّاب الأردنيين. اتحاد الكتّاب والأدباء العرب. اتحاد كتّاب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. منتدى الفكر الاشتراكي. المنتدى العربي الناصري الديمقراطي. جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية.

من مؤلفاته: العولمة من المركنتلية إلى الإمبريالية الجديدة (2015)، العولمة النيوليبرالية: مثلث العولمة والشركات متعدية الجنسية (2016)، العولمة ليست قدراً: في مواجهة تحديات العولمة النيوليبرالية.. ما العمل؟ (2018)، أزمات النظام الرأسمالي (2019)، منظمة التحرير الفلسطينية: من كيانية التحرير إلى استراتيجية التسوية والاعتراف بـ(إسرائيل) (2021).

من دراساته المنشورة: قراءة في توجهات منظمة التحرير نحو التسوية، الأرض الفلسطينية في مواجهة تحديات التهويد، السياق التاريخي لقضية اللاجئين والأخطار التي تهدد حق العودة، الانتفاضات الفلسطينية: بين التضحية والحصاد، تجربة الوحدة المصرية–السورية: دروس واستخلاصات، أزمة حركة التحرر العربية... إلى أين؟