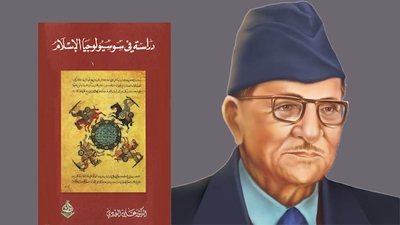

قراءة في كتاب سوسيولوجيا الإسلام للدكتور علي الوردي

ملاحظة: كتبت هذه المقالة تلخيصاً للكتاب على لسان المؤلف.

أي الفريقين على حق؟ لا يمكننا تقديم إجابة واضحة من منظور علم الاجتماع، إذ لا وجود لحق مطلق أو باطل مطلق، وإنما يعكس كل فريق جانباً من جوانب الحقيقة. لم يكن الإسلام مجرد رسالة دينية، بل مشروعاً سياسياً-اجتماعياً يتطلب القوة والسلطة مثلما يتطلب القيم والمبادئ. يمكن النظر إلى الفريقين كما لو كانا حزبين سياسيين اختلفا على الشرعية؛ اعتبر السنة أن الخروج على الحاكم يضعف الدولة، بينما رأى الشيعة أن الحكام بعد النبي فقدوا الشرعية لخروجهم عن تعاليمه. وبذلك، تموضع كل طرف في أحد قطبي الصراع: الواقعية والمثالية. وانعكست هذه الثنائية على فكر الفرقتين، إذ يتسم الشيعة بمرونة أكبر في التعامل مع النصوص الدينية لتعلقهم بالفلسفة والتفكير المنطقي وهو ما اشتهر به الفرس في ذلك الزمان، أما السنة فقد أغلقوا باب الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة وانصرفوا عن الاهتمام بالفلسفة لخضوعهم لحكم البدو الأتراك لفترة طويلة فهم لا يشبهون الفرس ولهم نمط بدائي يحب السيطرة والاستمتاع بما يناله من صراع البقاء، ولم تنتشر الفلسفة في الدولة الإسلامية إلا في بداية الحكم العباسي حين استلم الفرس زمام الأمور وكانت فترة قصيرة وانتهت حين حل محلهم الأتراك.

يعتقد الشيعة بضرورة أن يكون الخليفة ذو خلفية دينية ومعصوم، فالله رحيم بعباده فهو المسؤول عن اصطفاء الخلفاء بالوحي، أما السنة، وهم السواد الأعظم من المجتمع المسلم، يدافعون عن الحاكم ولو أخطأ، فكل حاكم يحقق السلم والأمان مُطاع ولو خالف النهج النبوي، فالنظرية الشيعية في منظورهم مثالية وغير عملية، وما الحاكم إلا خليفة شرعياً للرسول. يعتقد أهل السنة أن تعيين الخليفة لا يكون إلا بالإجماع، ومع ذلك، لم يمارس السنة الإقتراع إلا مرة أو مرتين طيلة تاريخ حكمهم الطويل للدولة الإسلامية، فقد كان الحاكم القادم يُعين من الحاكم الحالي أو يفرض نفسه بالقوة، وكان الإجماع من طبقة محددة من المجتمع لا من جميع الناس، ومبررهم في ذلك أن الناس لو كانوا رافضين لثاروا على الحاكم، أما العصمة التي يضعها الشيعة كمتطلب أساسي فسببها ضعف خبرتهم في الحكم فلم يتقلدوا الحكم إلا لفترة قصيرة على خلاف السنة الذين تمرسوا وخبروا الحكم وشؤونه، بالإضافة إلى أن الحكام السنة كانوا محاطين بالعرب الذين اعتادوا على الديموقراطية، أما الشيعة فقد كان معظمهم من الفرس الذين اعتادوا على تأليه ملوكهم.

لقد تأثر كثير من الباحثين برأي المستشرق دوزي الذي يرى أن التشيع مذهب فارسي، ولذا نجد أغلب الدراسات تنظر إلى الصراع السني-الشيعي من منظور عرقي أو قومي. أما أنا فأرى أن هذا الصراع سببه اجتماعي، فأي جماعة مضطهدة بغض النظر عن عرقها أو انتمائها ستفعل ما فعلته الشيعة في نفس الظروف الاجتماعية. يمكن أيضاً وصف هذا الصراع كمرحلة من مراحل صراع الصحراء والأراضي الزراعية، فالتشيع منتشر في البلاد الزراعية كالعراق واليمن وفارس وغيرها، والتي عانى رعاياها من الاضطهاد، أما المناطق الزراعية التي لم تتأثر بالتشيع فقد تأثرت بالتصوف وهو شبيه بالتشيع -ويظهر التشابه بين التشيع التصوف هو أن التشيع رد فعل جماعي أما التصوف فهو رد فعل فردي- وأما المناطق البدوية فقد انتشر فيها التسنن.

فالتشيع إذاً، هو رد فعل اجتماعي من الرعايا على الحكام، فيرى المضطهدون أن جور الحكام هو سبب الظلم وبزوالهم يصلح حالهم. يعزو بعض الباحثين سبب العصمة إلى غير ذلك، وينسبونها إلى الدولة الساسانية التي كان ينظر حكامها لأنفسهم ككائنات إلهية، وقد غفلوا عن حقيقة أن أي سلالة تحكم لأجيال متعاقبة تكتسب شيئاً من القداسة في عيون رعاياها، ومع ذلك، تؤكد لنا معركة ذات السلاسل التي وقعت بين الفرس والعرب أن هذا غير صحيح، فلو كان الفرس يقدسون ملوكهم لما اضطر الملوك إلى تقييد أرجل الجنود الفرس بالسلاسل في المعركة.

يرى كثير من المؤرخين أن الإسلام المكي يشبه كثيراً المسيحية إذ كان مقاومة سلبية وردة فعل المستضعفين على المستبدين، فأغلب الذين اعتنقوا الإسلام في الفترة المكية كانوا من المستضعفين ولو استطاع سادة قريش قتل محمداً حينها لأصبح المسيح الثاني في التاريخ. يلوم الكثيرون محمداً على عدم الاقتداء بعيسى، وقد غفلوا عن حقيقة أن أي حراك اجتماعي يحتاج إلى دولة كي يستمر وينمو، لقد ترك عيسى مهمة تأسيس الدولة لأتباعه وتفرغ للمبادئ الذي دعا إليها، أما محمد فقد انخرط في العمل السياسي وقدم لأتباعه نموذجاً واقعياً لتطبيقه.

كما يتهم أعداء الإسلام محمداً بأنه يطمع في الحكم، ولو كان كذلك، لما استمر في الدعوة المكية لثلاث عشرة سنة قبل أن يضطر للتحول إلى العمل السياسي، ولا تصح المقارنة بين عيسى ومحمد، فمجتمع الصحراء يختلف عن مجتمع فلسطين، فالأول بدوي والثاني زراعي، ولذلك، فقد كان يهود فلسطين أكثر تقبلاً للمثل التي جاء بها عيسى، أما مجتمع البدو فلا مكانة للدين في قلوبهم والسبب بسيط، لا يوجد طبقات مضطهدة في مجتمعهم، ولذلك، اعتمد محمد على أهل المدينة في تأسيس الدولة، فالبدو نظرتهم مادية نفعية ولم يقبلوا الإسلام إلا بعد أن انتصر محمد عليهم في معركة بدر، حينها، شعروا بقوته وانضموا إليه.

ومع ذلك، فالكثير منهم لا يعرف الإسلام، وإنما اعتنقوه -وبغض النظر عن الغنائم- لما وجدوه من نجاحات محمد التي حققها في معاركه. لقد أدى انضمام البدو إلى إضعاف الروح الدينية إذ اندمج الأوائل الحالمين الأنقياء بالبدو المنتفعين، وعلينا ألا ننكر حقيقة أن الدين لا يمكن أن يبقى نقياً دون أن تشوبه ملوثات دنيوية. وفي قصة قسطنطين مثال على ذلك، والذي قرر فرض المسيحية بعد توحيد البلاد، وما إن تقلد الحكم ونشر المسيحية حتى علقت في شباك السياسة وتحول معظم المضطهدون الأنقياء إلى منتفعين.

لقد ظهرت مشكلة حقيقية بعد انضمام البدو إلى محمد، وهي روح القتال العالية لديهم، والتي استطاع محمد وأبو بكر وعمر توجيهها إلى الحروب الخارجية للحفاظ على استقرار الدولة الداخلي، فالبدوي يقاتل ابن عمه أو أخيه إن لم يجد خصماً له، والنتيجة، تحولت دولة الإسلام إلى امبراطورية مترامية الأطراف، ولذلك، كان هذا الاتساع محكوم بالظروف أكثر من كونه تخطيط مبكر، وقد أدى هذا الاتساع إلى كثرة المنتفعين من البدو والذين عاملوا الموالي معاملة فظة، وانتصروا على الأوائل الذين وجدوا في هذه الدولة الواسعة فرصة لنشر تعاليم محمد.

وكان ظهور التعاليم السامية مع المعاملة المجحفة بيئة مثالية لنشأة التشيع بما يحمل من المثاليات، وقد كان العراق أول بلد يظهر فيه التشيع، إذ أنه استقبل عدد كبير من الصحابة، في فترة من الفترات، كان في الكوفة وحدها مئة وأربعة وسبعين صحابياً، سبعون منهم شهد بدراً. أما القرشيين فاستوطنوا الشام وهذا ما يفسر طاعة أهل الشام لحكامهم على خلاف أهل العراق الذين عرفوا بالتمرد، ولم ينتشر التشيع في بلاد الشام إلا في جنوب الساحل السوري حين استقر أبو ذر الغفاري بعد أن نفاه الخليفة لما يدعو إليه من المساواة والعدل.

ثم بدأت الثورة على الخليفة الثالث؛ عثمان بن عفان، ولم تكن أسبابها محاباته أقربائه من بني أمية فقط، ولا الظروف الاقتصادية التي أثقلت كاهل المزارعين، وإنما شعور الرعايا بالظلم! فالموالي كانوا أكثر إيماناً من البدو فقد أخذوا دينهم من الأوائل الذين فتحوا العراق، وليس من البدو الذين فتحوا بلاد الشام، بالإضافة إلى استقرار الخليفة الرابع علي بن أبي طالب في العراق والذي كان عاملاً مهماً في نشأة وانتشار التشيع. ويجب التفريق بين التشيع الذي ظهر في العراق في أيامه الأولى والتشيع الذي ظهر في بلاد فارس في القرن العاشر الهجري إبان الحكم الصفوي، فالأول ثورة اجتماعية تحمل المبادئ السامية، أما التشيع الفارسي فقد الكثير من بريقه بعد أن أصبح مذهباً رسمياً للبلاد.

لقد تأزم المجتمع الإسلامي في فترة حكم عثمان لمحاباته أقربائه الأمويين الذين قاتلوا الرسول فأهمل أصحاب السبق حتى كتب العديد من الصحابة إلى رعايا الدولة قائلين: "إن أردتم الجهاد فهلموا إليه، فإن دين محمد أفسده خليفتكم" والنتيجة ثورة الجموع عليه وقتله، وجاء علي ليجد نفسه أمام خيار صعب، فإما أن يتمسك بالقيم وإما أن يهتم بالسلطة ويضحي بتلك القيم. وبمرور الوقت، انخفض تأثير خوارق المعجزات التي أتى بها محمد وبدأ الناس بالعودة تدريجياً إلى عصبيتهم وعاداتهم القديمة، ثم ظهر الصراع بين علي ومعاوية الذي أخفق علي فيه، فقد عامل الجميع بالمساواة على خلاف معاوية الذي لم يدخر وسيلة للوصول إلى الخلافة، وهذا الصراع الشهير هو أيضاً صراع بين الواقعية والمثالية، وما كان يخشاه عمر قد حدث، تركز الثروة في أيدي الناس وظهور صراع الفقراء والأغنياء. ويعتبر هذا الصراع الأكثر جدلاً لدى السنة فلا يدينون علياً ولا معاويةً فكلاهما حكام، وكل من قتل في هذا الصراع من الفريقين في الجنة!

إذاً، تجلى صراع الواقعية والمثالية عند وصول علي بن أبي طالب إلى سدة الحكم، وهو شخص مثالي للغاية ولم يستطع أن يجمع المثالية والواقعية كما فعل محمداً في المدينة. ولم تظهر بداية المشكلة في عهد علي، وإنما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، فبعد أن نجح أبو بكر في تثبيت أركان الدولة وهزيمة المرتدين، بدأ عمر بالفتوحات التي جلبت أموالاً طائلة إلى الدولة. وقد اتخذ عمر نهجاً مغايراً لمحمد وأبي بكر في تقسيم الغنائم فوزعها بطريقة غير متساوية حسب سبقهم في الإسلام، ويبرر فعلته بأنه لا يجوز مساواة من قاتل مع النبي مع من قاتل ضده. وكانت تلك بذرة معضلة الإسلام، وقد أدرك عمر ذلك حتى قال: "ألا إن الله لا يعطي هذا لقوم دون أن يجعل فيهم العداوة".

لقد بدأ الإسلام كثورة دينية اجتماعية ثم دفعته طبيعة المجتمع البدوي والظروف التي خضع لها ليصبح دولة مترامية الأطراف، وقد ظهرت اصطدامات عديدة في هذه الدولة كاصطدام المسلمون الأوائل الأنقياء بالبدو المنتفعين، صراع الحكام مع الرعايا المضطهدين وصراع علي ومعاوية، وكل تلك الصراعات لم تكن إلا صراعات بين الواقعية والمثالية، فالسنة أخذوا الإسلام كنظام سياسي وعملوا بواقعية مفرطة، والشيعة أخذوا الإسلام كمنظومة اجتماعية وتعاملوا معها بمثالية مفرطة، والحقيقة بين الفريقين! ولم ينجح أحد في جمع المثالية والواقعية منذ وفاة محمد وبدأت بذرة المعضلة حين وجه أبو بكر وعمر البدو للفتوحات لضمان استقرار الدولة مما أدى إلى تدفق الأموال الضخمة، وازدادت الأزمة تفاقماً بتقلد عثمان مقاليد الحكم ومحاباة الأمويين مما خلق بيئة خصبة لمذهب التشيع كردة فعل على الحكام، وما إن انتهى الأمر بمقتله حتى استلم علي الحكم ليخوض صراعاً بين مبادئه وضرورات الحكم، وينتصر معاوية ويصبح جمع الواقعية والمثالية ضرباً من ضروب المستحيل!